一、颈椎管狭窄症的定义

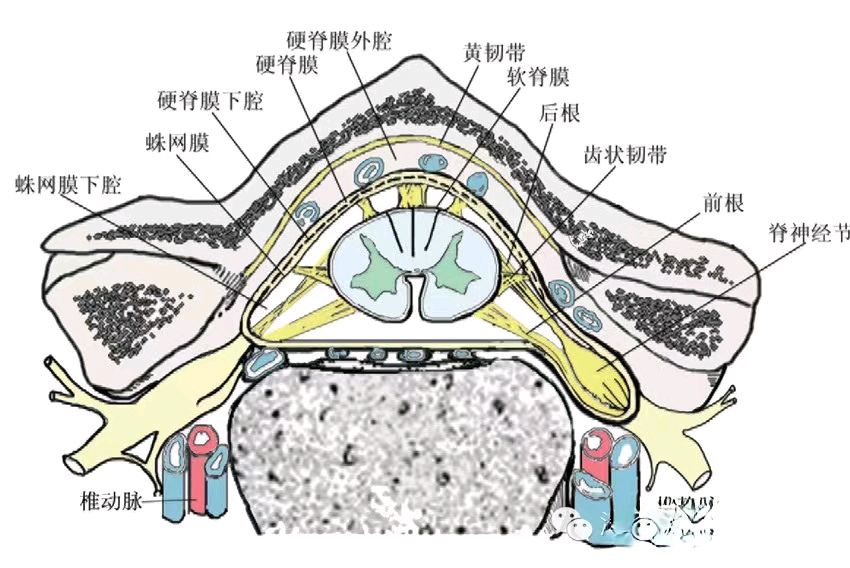

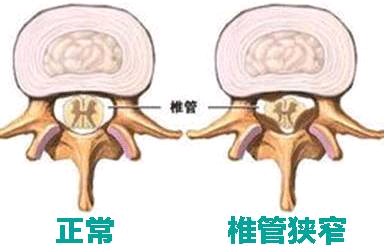

构成颈椎管各解剖结构因发育性或退变因素造成骨性或纤维性退变引起一个或多个平面管腔狭窄,导致脊髓血液循环障碍、脊髓及神经根压迫症者为颈椎管狭窄症。在临床上,腰椎管狭窄最常见,其次为颈椎管狭窄,胸椎管狭窄最少见。Arnold等于1976年将椎管狭窄分为先天性和后天性两类。颈椎管狭窄症多见于中老年人,好发部位为下颈椎,以颈4~6节段最多见,发病缓慢。

二、病因

根据病因将颈椎管狭窄症分为四类:①发育性颈椎管狭窄;②退变性颈椎管狭窄;③医源性颈椎管狭窄;④其他病变和创伤所致的继发性颈椎管狭窄,如颈椎病、颈椎间盘突出症、后纵韧带骨化症、颈椎结核、肿瘤和创伤等所致的颈椎管狭窄,但上述各疾患均属不同颈椎疾患类别。

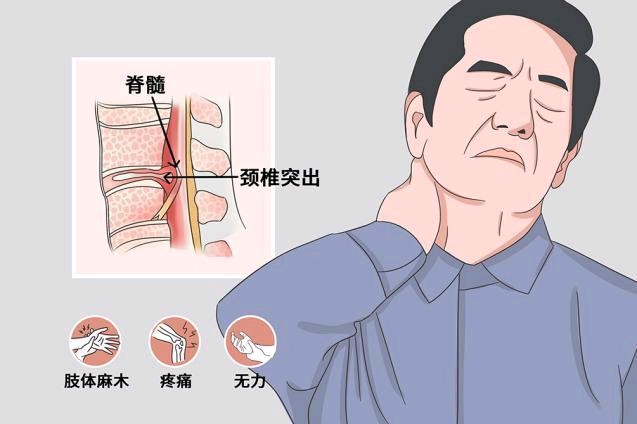

三、临床表现

1.感觉障碍主要表现为四肢麻木、过敏或疼痛。大多数患者具有上述症状,且为始发症状。主要是脊髓丘脑束及其他感觉神经纤维束受累所致。四肢可同时发病,也可以一侧肢体先出现症状,但大多数患者感觉障碍先从上肢开始,尤以手臂部多发。躯干部症状有第二肋或第四肋以下感觉障碍,胸、腹或骨盆区发紧,谓之“束带感”,严重者可出现呼吸困难。2.运动障碍多在感觉障碍之后出现,表现为锥体束征,为四肢无力、僵硬不灵活。大多数从下肢无力、沉重、脚落地似踩棉花感开始,重者站立行走不稳,易跪地,需扶墙或双拐行走,随着症状的逐渐加重出现四肢瘫痪。3.大小便障碍一般出现较晚。早期为大小便无力,以尿频、尿急及便秘多见,晚期可出现尿潴留、大小便失禁。

四、诊断

颈部症状不多,颈椎活动受限不明显,颈棘突或其旁肌肉可有轻压痛。躯干及四肢常有感觉障碍,但不很规则,躯干可以两侧不在一个平面,也可能有一段区域的感觉减退,而腰以下正常。浅反射如腹壁反射、提睾反射多减弱或消失。深感觉如位置觉、振动觉仍存在。肛门反射常存在,腱反射多明显活跃或亢进,Hoffmann征单侧或双侧阳性,这是颈6以上脊髓受压的重要体征。下肢肌肉痉挛侧可出现Babinski征阳性,髌、踝阵挛阳性。四肢肌肉萎缩、肌力减退,肌张力增高。肌萎缩出现较早、且范围较广泛,尤其是发育性颈椎管狭窄的患者,因病变基础为多节段之故,因而颈脊髓一旦受累,往往为多节段。但其平面一般不会超过椎管狭窄最高节段的神经支配区。

影像学检查

1.影像学检查X线平片检查颈椎发育性椎管狭窄主要表现为颈椎管矢状径减少。因此,在标准侧位片行椎管矢状径测量是确立诊断的准确而简便的方法。椎管矢状径为椎体后缘至棘突基底线的最短距离。凡矢状径绝对值小于12mm,属发育性颈椎管狭窄、绝对值小于10mm者,属于绝对狭窄。用比率法表示更为准确,因椎管与椎体的正中矢状面在同一解剖平面,其放大率相同,可排除放大率的影响。正常椎管/椎体比率为1∶1,当比率小于0.82∶1时提示椎管狭窄,当比率小于0.75∶1时可确诊,此时可出现下关节突背侧皮质缘接近棘突基底线的情况。2.CT扫描检查CT可清晰显示颈椎管形态及狭窄程度。能够清楚地显示骨性椎管,但对软性椎管显示欠佳。CTM(CT加脊髓造影)可清楚显示骨性椎管、硬膜囊和病变的相互关系,以及对颈椎管横断面的各种不同组织和结构的面积及其之间的比值进行测算。3.MRI检查MRI可准确显示颈椎管狭窄的部位及程度,并能纵向直接显示硬膜囊及脊髓的受压情况,尤其当椎管严重狭窄致蛛网膜下腔完全梗阻时,能清楚显示梗阻病变头、尾侧的位置。4.脊髓造影检查作为诊断椎管内占位性病变和椎管形态变化及其与脊髓相互关系。能早期发现椎管内病变,确定病变部位、范围及大小。发现多发病变,对某些疾病尚能作出定性诊断。

五、颈椎管狭窄症的诊断一般要考虑的问题

1、是原发性颈椎管狭窄症还是继发性颈椎管狭窄症

2、哪些因素可能会诱发颈椎管狭窄症?

年龄因素:随着年龄的增大,患者颈椎的退行性病变程度逐渐加重,使本病的发生风险增加;

职业因素:部分职业如办公室文员、建筑工人等,可造成从业者颈椎曲度改变或颈椎负荷过重,导致颈椎应力加大,加速颈椎退行性病变的进程,进而诱发本病的发生。

其他因素:如车祸、运动等因素造成的颈椎外伤,也可引起颈椎病变,进而诱发本病。

六、颈椎管狭窄症的中医西医治疗

中医治疗:

腰部理筋治疗:对轻型病例可采用理疗、牵引、针刀及对症处理。多数患者非手术疗法往往症状获得缓解。对脊髓损害发展较快、症状较重者应尽快行手术治疗。

针刺

多在阿是穴、合谷穴、颈痛点、风池、风府、足三里等处针刺以舒经活络,消肿止痛。

中药治疗:

中药外敷:伸筋草、透骨草、威灵仙、木瓜、五加皮、牛膝、川椒、海桐皮、刘寄奴各15g,打粉用醋调外敷患处,一天1-2 次。

天池伸骨贴膏外敷:舒筋活血,消肿止痛,活血散淤,祛风散寒的传统中医外科膏药治疗.膏药外敷治疗,局部渗透力强,药物分子经皮肤吸收参与血液循环,直达病处,并通过皮肤传导至经络、筋骨,激发肌体的调节功能从而增进关节及周围组织的血液循环,保护滑膜,改善营养状态,减少炎症渗出,促进关节液吸收,以解除关节僵硬、水肿、疼痛症状。

西医治疗:

药物治疗非甾体类抗炎药:具有良好的抗炎、镇痛作用,适用于本病大多数患者。常用药物包括:布洛芬、双氯芬酸等。可能引起的副作用包括:腹痛、腹泻、恶心、呕吐、皮疹等。对本类药物过敏者、孕妇及哺乳期妇女、严重心力衰竭者、严重肝肾功能不全者禁用。

营养神经药物:用于营养神经,是其他治疗的辅助,非主要治疗方式。常用药物如维生素B1及维生素B12、甲钴胺片等。维生素B一般不会引起不良反应,但过量摄入可能引起皮肤瘙痒、皮疹、头晕、恶心、乏力等症状。甲钴胺片偶见食欲不振、恶心呕吐等胃肠道症状,少见皮疹等过敏症状。禁忌人群尚不明确。

手术治疗

前路手术:适用于因颈椎管狭窄造成脊髓前方受压的患者。通过摘除椎间盘突出物或摘除硬性突出物,从而直接解除脊髓前方压迫。但若减压节段不够、减压融合的相邻节段继续出现退变或加重压迫等,可能造成术后疗效不佳或症状复发而需要再次手术。后路手术:适用于不适合前路手术以及脊髓的致压因素包括后方增厚的椎板和黄韧带等,并常为多节段表现的患者。通过局限性或广泛性切除椎板,实现后路多节段减压,不仅使脊髓后方的空间扩大得以向后移行,还可间接解除脊髓前方的压迫,最终可取得确切的疗效。

预防保健

一般人群保持良好的生活习惯,避免长时间久坐、久站,纠正躺在床上看电视或手机等习惯,适度锻炼;定期体检,一旦发现异常或自觉不适,及时就医。高危人群老年人:可通过尽量避免过度操劳、适量补钙等方法,减缓颈椎退行性病变;长期伏案工作或颈椎负荷过重从业者:避免长期久坐、持续性伏案工作、颈椎高强度负荷等,减缓颈椎的退行性病变;颈椎曾有外伤史者:遵守交通规则,尽量避免车祸的发生;运动前充分热身并做好运动保护,尽量避免颈椎受伤。

病案分析

患者 张先生, 男,71岁,因“四肢麻木无力半年、加重伴行走不稳1个月”。

现病史:患者于半年前无明显诱因出现颈肩部不适,伴四肢麻木、无力。1个月前麻木、无力逐渐加重,双手不灵活,拿筷子、扣纽扣等动作笨拙,双下肢僵硬、无力,行走有踩棉花感,易跌倒,胸腹部有束带感,经“休息、口服镇痛药、神经营养”等治疗后症状无明显缓解。发病以来,一般情况尚可,大小便可。否认手术史。

体格检查:T 36.6℃,P 72次/分,R 19次/分,BP 135/70mmHg。神志清楚,颈椎生理曲度变直,颈棘突及棘突旁轻压痛,双腕关节平面以下、双大腿中段平面以下针刺觉减退,四肢肌力Ⅴ级,四肢肌张力稍高,双肱三头肌肌腱、双膝腱、跟腱反射活跃,双侧霍夫曼征阳性,踝阵挛未引出,双侧巴宾斯基征阴性。

辅助检查:颈椎MRI示颈椎退行性改变,C4/5、C5/6椎间盘突出伴黄韧带肥厚,C5/6水平脊髓异常信号,考虑脊髓损伤。

诊断:脊髓型颈椎病伴椎管狭窄。

治疗方案:脊髓损伤,手术指征存在,建议手术治疗,后恢复期给予天池理筋,针刺,及中药外敷,同时嘱托避免剧烈活动,注意保暖,坚持腰背肌的锻炼。连续治疗两个疗程,症状明显缓解,功能改善