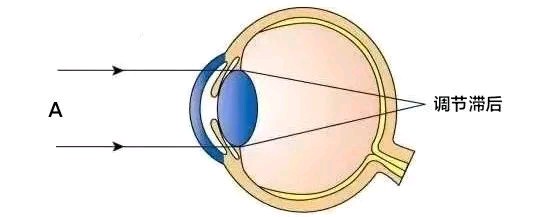

一、调节是人眼通过改变晶状体的屈光力使近处物体成像在视网膜上的过程。调节滞后会使得焦点落在视网膜之后,此时想要看清楚外界物体,只能通过调节晶状体变凸使焦点前移至视网膜上,或者眼轴拉长使焦点落在视网膜上。而调节滞后的人群,本身调节功能不好,很难通过动用调节使焦点前移,为了把焦点放到视网膜上,只好拉长眼轴,时间久了近视加深。

调节可以粗略理解为,人眼看近时所用力气的大小;调节滞后是眼睛的力气变小了,焦点跑到视网膜后面去了,有没有想到远视性离焦呢?举例:观看40cm时,所用调节为250度,而实际调节只有200度,那么调节滞后50度(这样的书写 方便新人理解)。现代临床研究认为,阅读距离越近调节滞后越明显,形成远视性离焦越明显,从而可能导致近视加深。

二、上世纪90年代临床研究发现,人在看近时,由于调节滞后的影响,导致视网膜中央区后方形成远视性离焦,这被认为是人眼近视发生的重要因素。因此双光和渐进多焦点被用在了解决中心离焦问题上,但大部分的临床试验结果都没有获得显著意义。分析认为,可能是调节滞后的矫正效果不佳,也可能是仅矫正视网膜中央区的离焦还不足以控制近视。

90年代后期中山眼科中心葛坚教授团队和美国Smith教授团队合作,共同发现除了视网膜中央区的离焦信号外,视网膜周边区的远视性离焦也是可能引起近视加深的重要因素。之后葛坚教授团队的大型随机对照临床研究在国际上首次证明,如果能控制好视网膜周边的远视性离焦,对青少年近视的增长有30%-40%的控制效果。

多点离焦镜片是原有离焦镜片(贝壳型离焦)的升级,已经成为市场主流。镜片周边利用紧密排列的微透镜/微柱镜产生周边近视离焦,防控效果更好。