李明(化名)

原本阳光帅气,神采奕奕

七年前

右边脸的下颌和耳前肿了起来

这让李明很受打击

随着时间推移,他的右耳廓前方,蓝紫色的大包长到了鹌鹑蛋这么大,右边脸肿的像座“小山丘”,有时候像蚂蚁咬似的痒,对比左脸正常的面容,李明的右脸显得十分“怪异”。

一、右脸长“肿瘤”,切了继续长

七年前,李明发现右脸和耳朵肿起来后,曾前往医院进行手术切除治疗,但并没有得到明确诊断。

两年后,“肿瘤”又开始长了出来。

“每次拍照合影,我都侧着脸,挡住我的右半边脸,在路上走着,我都怕大家用异样的眼神看我,被我吓跑。”

“孩子说我长得像‘怪物’,让我赶紧去治疗。”

在说起自己的经历时,李明的语气很低落。

这个病严重影响了他的生活和工作。

听闻耳鼻咽喉头颈外科张庆丰团队经验丰富、技术精湛,李明在家人的鼓励下,来到深圳大学总医院。

结合前期彩超、颈部 MRI 检查发现,李明面部和耳前肿胀明显,查血常规+手工分类提示嗜酸性粒细胞增高,血IgE显著升高,病因扑朔迷离。

通过与超声科李乾主任团队、血液肿瘤科王立新主任团队进行多学科讨论交流,排除肿瘤疾病的可能性后,耳鼻咽喉头颈外王鑫主任医师及其团队根据这些线索,通过大量查阅文献及过往病例的治疗研究,终于确诊,李明患的是世界上罕见疾病——“木村病”。

二、确诊“木村病” ,全球患病人数约500余人

木村病又称嗜酸性粒细胞增多性淋巴肉芽肿。这种病临床不多见,其诊断也比较困难,到目前为止全球患该病的人,据统计仅约500余人。

在科室主任张庆丰的指导下,通过多次科室病例讨论和会诊,为李明定制了精细化的手术方案。

手术由王鑫主任医师主刀,李岩、吴云文主治医师协助完成。

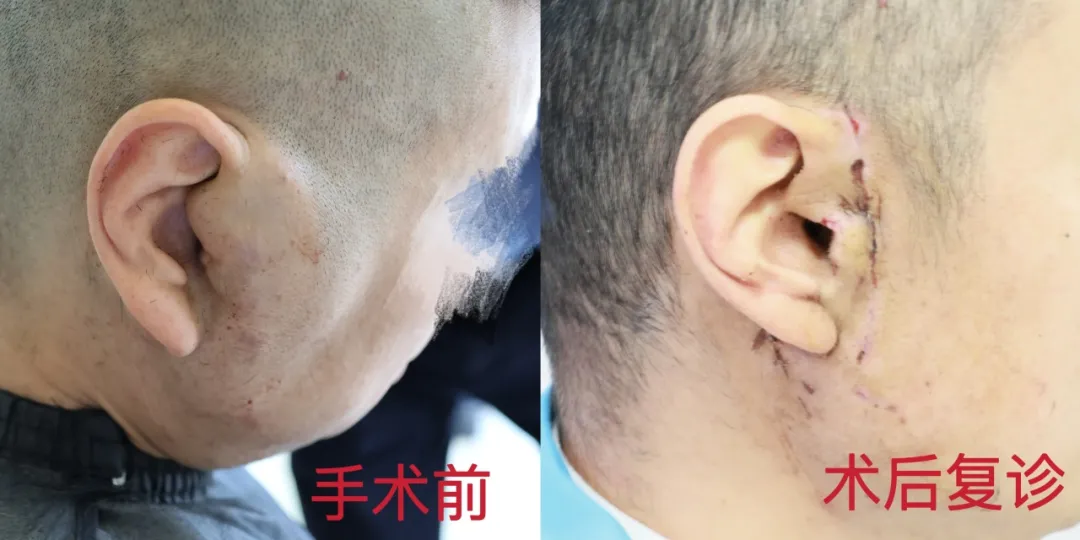

但手术仍有一定的难度,首先需要注意影响到张明的面部神经,王医生仔细耐心得一层层贴着腮腺的表面把李明淋巴组织增生的肿物、淋巴结和坏死的皮肤进行切除,再沿着发际线缝合皮肤皮瓣。

手术后切除的包块和肿物

手术后切除的包块和肿物

经过3个多小时的精细化手术治疗,“陪伴”李明七八年的包块被清除了。

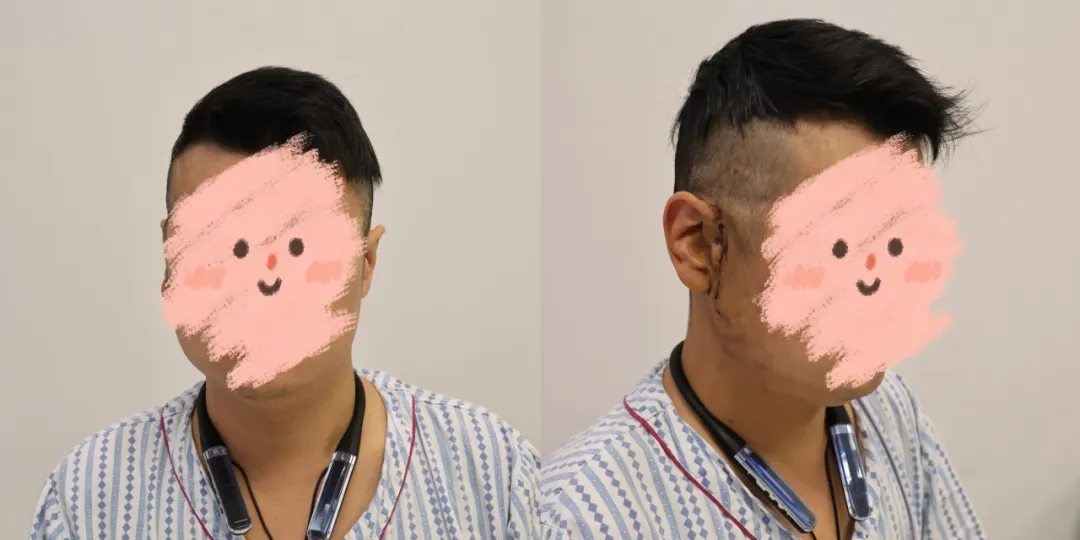

李明手术后

李明手术后

在耳鼻咽喉头颈外科团队的精心治疗、护理下,李明的右脸和耳朵恢复正常了,现在已经康复出院,回归工作岗位。

三、什么是“木村病”?

“木村病”最初由我国金显宅医生于1937年首先报道,以嗜伊红细胞性增生性淋巴肉芽肿命名。1948年日本学者木村对该病进行了系统性研究和解释,因此命名为“木村病”。它是一种病因不明的罕见病,好发于亚洲地区,尤其是中国和日本。

可发生于任何年龄,大多数为20-40岁左右的中青年男性,发病率男:女为3~7:1。临床表现为无痛性皮下结节或肿块,多位于头颈部,大多伴有区域淋巴结肿大。多数无明显感觉,少数伴有明显瘙痒或压痛。

病因及发病机制尚不明确,可能是由于免疫调节损伤或持续性抗原刺激引起的特应性反应,如节肢动物叮咬、病毒感染、外伤、肿瘤和念珠菌感染等。

实验室检查特征外周血嗜酸性粒细胞增多和血清IgE水平升高。

目前,木村病的治疗方法主要有药物治疗(激素、免疫抑制剂)、手术治疗以及放射治疗。有文献报道辅助使用度普利尤单抗取得良好效果。

医生提醒:由于临床上较少见到,多数病人没有得到及时的诊断和治疗,所以经常出现漏诊。对于有头颈部无痛性肿块伴淋巴结受累,外周血嗜酸性粒细胞增多及血清IgE水平增高三联征的患者,尤其是男性患者,应考虑到木村病可能,完善病理学检查以早期明确诊断。

耳鼻咽喉头颈外科

耳鼻咽喉头颈外科是深圳大学总医院三大“重点培育科室”之一。 科室秉承“规范、微创、精准”的医疗服务宗旨,以低温等离子手术为特色,细分“咽喉”“鼻科”“耳外”“耳内”“嗓音”“头颈”“中医针灸”七大亚专业学科。

以低温等离子手术为特色、手术出血极少、损伤小、手术时间极短,术后痛苦小、恢复快,复发率低,产生了良好的社会效应,极大发挥了低温等离子微创技术的优势,不断为患者带来福音。

其中,张庆丰主任带领科室开展的低温等离子舌体打孔技术应用于OSAHS治疗、等温等离子治疗早期声门型喉癌、喉狭窄、保留扁桃体的茎突过长低温等离子射频微创治疗、复发性多发性咽部血管瘤、鼻咽纤维血管瘤等复杂手术均达到了国际先进、国内领先水平。

科室秉承“尊重”和“感恩”的理念服务患者,以患者为中心,提供高质量的医疗服务与技术。