尾骨是脊柱的终末段,尾骨coccyx源于希腊语,因为布谷鸟(cuckoo bird)的嘴与尾骨形态类似而得名

尾骨痛最早在1859年由Simpson提出。虽然慢性尾骨痛已经经历了100多年的认识发展阶段,但是其治疗是困难的,甚至是有争议的。因为尾骨痛涉及多方面的因素,许多生理及病理因素可能成为其发生的病因,有人提出不同形态的尾骨可能是与尾骨痛的发生有潜在相关性。

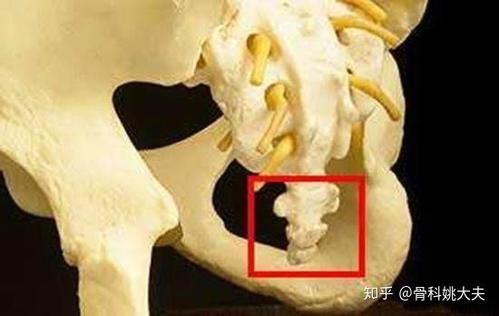

尾骨由3-5块尾椎愈合而成。尾骨虽然小,但是有一些非常重要的功能。

坐位,尾骨与坐骨粗隆三者类似三脚架,一起承受身体重量的分配。

尾骨周围有很多的韧带、肌肉和肌腱,这些韧带支持盆底结构,以及膀胱、直肠等的生理功能调控。

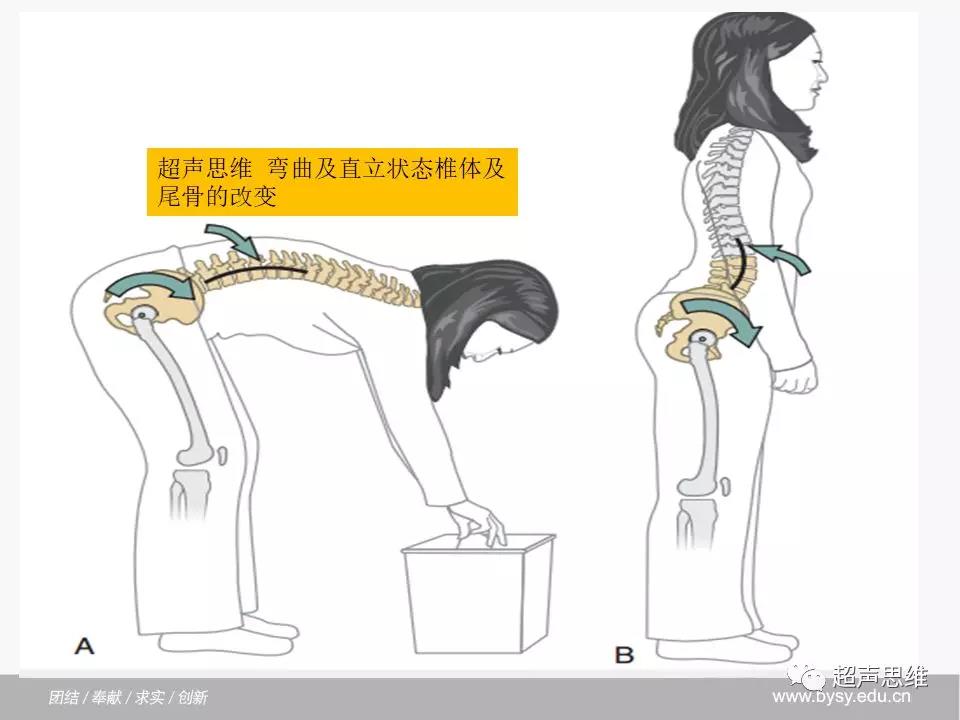

尾骨痛的确切病因其实不清楚,但是大多数病例与出生时创伤,近期腰椎手术,硬膜外注射,直肠手术等有关。部分自发性尾骨痛的病人大多数有创伤病史,比如跌落伤及尾骨,创伤后尾骨不稳导致尾骨过度运动或尾骨半脱位引起慢性炎症导致骶尾关节炎。

慢性尾骨痛女性发病率是男性的5倍,这是因为女性的特殊解剖结构,即骶骨和尾骨位置更靠后,女性尾骨比男性更长,但是如果男性出现盆腔痛我们需要给予更大的关注,小心一些可能的其他更为严重病理过程并发尾骨痛。其他一些危险因素包括体重的增加以及骶尾关节融合。

尾骨痛治疗仍然是富有挑战性的,因为其实没有标准的治疗规范,但是这类病人的疼痛症状却可以持续很多年而引起生活质量下降。

尾骨痛者首先应该鼓励尽量站立位,减少坐位,以便使体重主要附加到坐骨结节,而不是尾骨。

对于保守治疗的临床证据有限,包括尾神经节阻滞、局部注射激素和麻醉药、尾神经节脉冲波治疗等。

让我们欣喜的是:中医的手法整复及针灸治疗可有效缓解尾骨痛,目前也有逐步增加的临床证据显示的中医的手法整复及针灸治疗有效性。但是缺乏随机实验研究。