肺大泡是许多人在体检时偶然发现的肺部异常结构,但由于其早期症状隐匿,患者常常对其危害和治疗存在诸多困惑。本文将全面解析肺大泡的成因、高危人群、临床表现及科学管理方案。

一、肺大泡的本质与形成机制

肺大泡是肺泡壁破裂后融合形成的直径>1cm的含气囊腔,本质是不可逆的肺组织结构破坏。其形成过程可分为两类:

1、先天性因素:罕见,与α1-抗胰蛋白酶缺乏症相关,导致肺组织弹性纤维异常。

2、后天性因素(占90%以上):

①慢性阻塞性肺疾病(COPD):长期炎症使肺泡壁弹性下降,呼气时小气道塌陷,肺泡内压升高而破裂。

②反复肺部感染:金黄色葡萄球菌等病原体释放蛋白酶,直接破坏肺泡间隔。

③吸烟:烟雾中的自由基和炎症介质加速肺泡壁损伤,吸烟者肺大泡发生率是非吸烟者的6倍。

④职业暴露:长期吸入粉尘(如煤矿工人)或化学刺激物,引发慢性炎症反应。

二、高危人群画像

1、长期吸烟者(尤其20包/年以上)

2、COPD和肺气肿患者(肺大泡检出率达80%)

3、高龄人群(60岁以上肺弹性减退)

4、先天性结缔组织发育异常者(如马凡综合征)

5、反复肺炎或肺结核病史者

三、临床症状与体征:从隐匿到危急

1、早期阶段:50%患者无症状,体检偶然发现。

2、进展期表现:

劳力性呼吸困难(最早症状,肺有效通气面积减少30%时出现)

反复肺部感染:大泡内分泌物引流不畅,易滋生细菌。

典型体征:叩诊局部过清音,听诊呼吸音减弱或消失。

3、急症信号——自发性气胸:

突发胸痛+呼吸困难(尤其在咳嗽、屏气后)

瘦高体型青年需警惕原发性气胸(多因肺尖部大泡破裂)

四、肺功能损害的多维影响

1、通气/血流比例失调:大泡区域肺泡无效通气,血氧交换效率下降。

2、肺容积代偿性增加:剩余肺组织过度膨胀,膈肌低平导致呼吸做功增加。

3、肺动脉高压风险:严重病例可导致右心衰竭(肺心病)。

肺功能检测关键指标:

FEV1/FVC<70%(提示气流受限)

DLCO下降(弥散功能障碍)

五、患者日常管理指南

1、绝对禁忌:

潜水(水下压力变化易致大泡破裂)

剧烈咳嗽(可增加胸腔压力)

航空旅行(多发肺大泡或巨大肺大泡患者需经医生评估,必要时携带胸腔闭式引流包)

2、呼吸道保护:

接种肺炎球菌疫苗+流感疫苗

空气污染日佩戴N95口罩

3、呼吸训练:

缩唇呼吸(延长呼气时间)

膈肌强化训练(改善通气效率)

六、治疗决策树:何时需要干预?

保守治疗适应症:

无症状且直径<3cm

肺功能代偿良好(FEV1>50%预计值)

方案:支气管舒张剂(如噻托溴铵)+ 肺康复训练

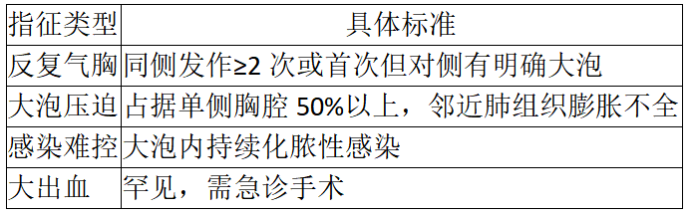

手术指征(需胸外科评估):

主流术式:

胸腔镜肺大泡切除术(VATS):创伤小,术后3天可出院

生物胶封堵术:适用于无法耐受手术的高龄患者

七、预防策略:三级防护体系

一级预防(病因阻断):

戒烟(戒烟1年后肺功能下降速率减缓50%)

职业防护(接触粉尘者定期肺功能筛查)

二级预防(早诊早治):

COPD患者每年行HRCT检查

α1-抗胰蛋白酶缺乏者补充酶替代治疗

三级预防(延缓进展):

长期氧疗(静息血氧<88%者)

营养支持(COPD患者常合并肌少症)

关键提醒

肺大泡本身不可逆,但科学管理可显著改善预后。建议患者每6-12个月复查胸部CT和肺功能,动态评估病情变化。当出现呼吸费力加重或突发胸痛时,需立即就医排查气胸。通过医患协作,完全可实现与肺大泡的“和平共处”。