抗组胺类药物是临床上应用最广泛的抗过敏药物之一,主要用于缓解过敏反应(如荨麻疹、过敏性鼻炎)和抑制组胺介导的炎症反应。根据药物特性,抗组胺药可分为第一代和第二代两大类,近年来还衍生出代谢产物更优的“第三代”药物。本文将从作用机制、代表药物、用药指征及注意事项等方面进行系统梳理。

一、抗组胺药的作用机制

组胺是人体内重要的炎症介质,通过与H1受体结合引发血管扩张、平滑肌收缩、瘙痒等症状。抗组胺药通过竞争性拮抗H1受体,阻断组胺的生物学效应,从而缓解过敏反应。

二、常用药物分类与比较

1. 第一代抗组胺药

代表药物:苯海拉明、氯苯那敏(扑尔敏)、异丙嗪(非那根)

①优势:

脂溶性高,易透过血脑屏障,中枢抑制作用强,可用于镇静、止吐(如晕动症)。

起效快,对急性过敏反应(如急性荨麻疹)有较好的短期控制效果。

②用药指征:

急性过敏症状的短期缓解

晕动症、失眠(利用其镇静作用)

③不良反应:

显著的中枢抑制(嗜睡、乏力)、抗胆碱能效应(口干、便秘、尿潴留)。

长期使用可能导致认知功能下降。

④注意事项:

服药期间避免驾驶或操作精密仪器。

青光眼、前列腺肥大患者慎用(因抗胆碱能作用)。

2. 第二代抗组胺药

代表药物:西替利嗪、氯雷他定、依巴斯汀、非索非那定

①优势:

脂溶性低,不易透过血脑屏障,嗜睡等副作用显著减少。

作用时间长(半衰期12-24小时),每日一次给药,依从性高。

安全性更高,适合长期使用(如慢性荨麻疹、过敏性鼻炎)。

②用药指征:

慢性过敏性疾病的维持治疗

季节性过敏性鼻炎、花粉症

皮肤过敏(如湿疹、皮炎)

③不良反应:

偶见头痛、口干、胃肠道不适。

极少数可能引发心律失常(如特非那定,已退市)。

④注意事项:

肝肾功能不全者需调整剂量(如西替利嗪经肾脏排泄)。

部分药物与 CYP3A4 抑制剂(如大环内酯类抗生素)联用需谨慎(如依巴斯汀)。

3. 第三代抗组胺药

代表药物:左西替利嗪(西替利嗪活性代谢物)、地氯雷他定(氯雷他定代谢物)

①优势:

代谢产物活性更高,副作用进一步降低。

起效更快(如左西替利嗪1小时内起效),作用更持久。

②用药指征:

对第二代药物疗效不佳的中重度过敏患者

需快速缓解症状的急性过敏

③不良反应:与第二代类似,但发生率更低。

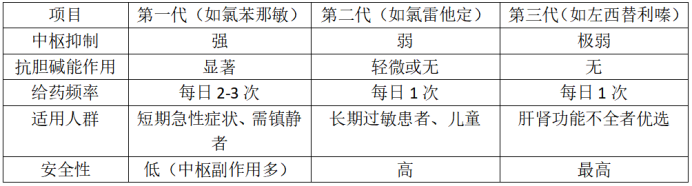

三、横向对比:关键差异总结

四、特殊人群用药建议

1、儿童:首选第二代药物(如西替利嗪、氯雷他定),避免第一代对认知功能的影响。

2、孕妇:权衡利弊,氯雷他定和西替利嗪在妊娠中晚期相对安全(FDA分类B级)。

3、老年人:优选第二代药物,避免第一代药物的抗胆碱能副作用加重认知障碍或跌倒风险。

五、临床选择原则

1、急性症状:短期联用第一代(快速起效)和第二代(长效控制)。

2、慢性疾病:第二代/第三代单药长期维持,必要时剂量加倍(需遵医嘱)。

3、合并其他疾病:避免与中枢抑制剂(如酒精)、抗胆碱药(如阿托品)联用。

抗组胺药的选择需综合考量疾病类型、患者年龄、合并症及药物特性。第二代和第三代药物凭借其安全性已成为主流,而第一代药物在特定场景下仍不可替代。合理用药的核心在于平衡疗效与安全性,避免“一刀切”的用药模式。

参考资料:

《中国荨麻疹诊疗指南(2022)》《过敏性鼻炎诊断和治疗指南(2022)》