血型是人体最基础的生物学特征之一,它不仅影响着临床输血的安全性,还隐藏着人类遗传的奇妙规律。为什么父母是A型和B型血,孩子却可能是O型血?为什么Rh阴性血被称为“熊猫血”?这些现象背后,其实是一场精密的基因调控游戏。

一、ABO血型系统的遗传密码

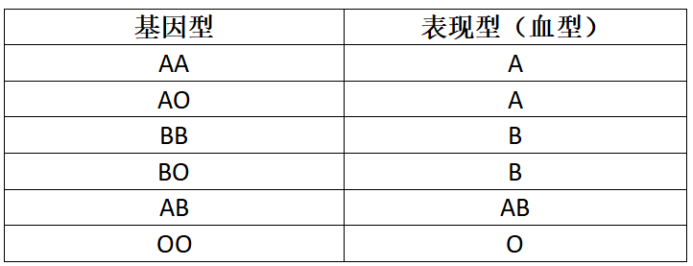

ABO血型系统由奥地利科学家兰德施泰纳于1901年发现,其遗传规律完美诠释了孟德尔遗传定律。这个系统由三个等位基因控制:A、B和O,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。每个人从父母各继承一个等位基因,形成以下六种基因型:

显性基因的“强势表达”特性,使得AO和BO基因型仍表现为A型和B型血。而AB型血的出现,则展现了基因的共显性特征——当A和B基因相遇时,它们不会互相压制,而是共同表达,在红细胞表面同时呈现两种抗原。

二、Rh血型系统的遗传逻辑

Rh血型系统由52种抗原构成,其中D抗原的存在与否决定Rh阳性(Rh+)或阴性(Rh-)。其遗传遵循简单显性规律:携带至少一个D基因(DD或Dd)表现为Rh阳性,只有双隐性基因(dd)才会表现为Rh阴性。这种单显性特征使得Rh阴性血的遗传概率具有特殊的数学规律:

父母均为Rh-:100%子女Rh-

父母一方Rh+(DD),一方Rh-:100%子女Rh+(Dd)

父母均为Rh+(Dd):25%概率子女Rh-

三、遗传规律的生物学本质

血型遗传看似简单的组合游戏,实则是基因表达的分子机制在发挥作用。每个基因本质上是DNA上的特定碱基序列,通过指导糖基转移酶的合成,决定红细胞表面抗原类型:

A基因编码N-乙酰半乳糖胺转移酶

B基因编码半乳糖转移酶

O基因因碱基缺失无法编码功能酶

这种分子层面的差异,解释了为什么O型血红细胞缺乏表面抗原。而Rh血型的D抗原,则对应着RHD基因编码的跨膜蛋白,基因缺失直接导致蛋白质缺失。

四、血型遗传的现实应用

1、亲子鉴定辅助判断

当发现“父母O型血,子女AB型”等违背遗传规律的情况时,可立即排除生物学亲子关系。但需注意血型匹配仅是必要条件,不能作为确认依据。

2、新生儿溶血预防

Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿,可能产生抗D抗体攻击胎儿红细胞。现代医学通过孕28周和产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,可有效预防这种情况。

3、特殊血型库建设

根据遗传规律推算,中国Rh阴性血人群比例约为0.3%-0.5%。建立精准的血型遗传模型,能更高效地预测稀有血型分布。

五、打破常见认知误区

误区1:孩子的血型必须与父母一方相同

事实:A型(AO)和B型(BO)父母可能生出O型(OO)子女

误区2:AB型是“最强血型”

事实:AB型红细胞虽无抗体,但血浆缺乏抗A/抗B抗体,在进化上可能反而不具优势

误区3:O型血是“万能供血者”

事实:现代输血要求严格同型输注,O型血仅在紧急情况下可作为权宜之计

人类对血型遗传的认知,经历了从现象观察到基因解码的百年历程。这个看似简单的分类系统,不仅蕴含着生命传承的智慧,更启示我们:每个个体的生物学特征,都是两套基因精密对话的产物。当我们在献血证上看到自己的血型时,看到的其实是刻在DNA里的家族密码。